二〇〇六年初次去台湾的时候,有一个视觉感观给我留下了深刻的印象,这就是楷书字体的广泛使用,无论是在书籍报刊等印刷品上,还是政府部门、教育机构乃至商家的招牌、广告,楷书字体可以用“无处不在”来形容。而在大陆的城市和乡村,无论是标题字还是正文字,楷书字体使用的频率都远远不如宋体字或仿宋字。这是为什么?

在整理和研究二十世纪中国字体设计历史的过程中,一些新材料的发现渐渐地解开了我心中的疑团,其中尤为重要的,是一九三五年一月二十九日,汉文正楷印书局经理郑午昌写给蒋介石的呈请。

《现代》杂志第1-3期封面,钱君匋设计,1932年。封面采用了图案文字和外文 图2

《现代》杂志第1-3期封面,钱君匋设计,1932年。封面采用了图案文字和外文 图2

一、来自南昌行营的指令

1934年2月19日,蒋介石在南昌行营发表《新生活运动之要义》演讲,宣布“新生活运动”开始。两个月后,江西省教育厅就下发了一个指令,通知所辖部门发行的“各种书刊封面,报纸题字标语等,概不准用立体阴阳花色字体,及外国文,而于文中中国问题,更不得用西历年号,以重民族意识”。这个指令的源头是:“顷奉委员长蒋谕”。与此同时,上海、南京、北平、广东、安徽、福建、河南等地的政府公报也都传达了这一指令。

蒋谕中说的“立体、阴阳花色字体”实际上就是后来所谓“美术字”中一些比较具有装饰性的文字。“美术字”,在民国时期又有“图案文字”、“图案字”、“装饰文字”、“广告字”、“艺术字”之称,这些称谓大多来自日本,而且,其写法与日本图案文字渊源颇深。1936年,曾任《良友》画报主编的梁得所在谈到当时的书籍装帧时就曾指出:“尤其是图案字,日本先已盛行,而中国可以直接移用或变化加减。”

1931年9月号的《良友》杂志,曾经刊登过整整两个版面的“图案字”,经笔者比对发现,这些文字都是从藤原太一的《図案化せる実用文字》(东京,大蹬阁,1925)一书中选出来的。(图1)而笔者所藏该书末保存的货签显示,这原是上海内山书店所销售的日文书籍,联系鲁迅、钱君匋等人在该书店购置大量美术、图案著作的历史,我们可以想见,许多中国的设计师,或通过留学(如陈之佛),或通过日文书刊(如钱君匋),逐渐学会了这种字体设计语言,并在商业广告和书刊设计中开始广泛使用。至于在封面上使用外国文,确是当时杂志常见的作风,尤其是在当时中国的出版中心上海,许多杂志更是用封面上的外文来彰显其视野的国际化,比如《东方》、《现代》等。(图2)这种“中西杂糅”的设计对于那些习惯了中国传统书籍封面之简朴的读书人来说,的确有些不伦不类。

而蒋介石的这个口谕表明,他已经敏锐地觉察到,在“立体阴阳花色字体”中存在着一种与他所主张的“固有的民族意识”不相容的、异质的东西,与“外国文”、“西历年号”一样,这种字体设计的方式对民族意识构成了威胁,因此要通过行政命令来禁止。通过这个指令,蒋介石这个颇具偶然性的“字体意识”就被堂而皇之地纳入到了他所发动的“新生活运动”中,并引起了另外一个专家的关注。这个人就是曾担任过中华书局美术部主任、上海美专教授的上海汉文正楷印书局经理——郑午昌。(图3)

郑午昌(1894—1952),浙江嵊县人。国画家。曾任中华书局美术部主任、上海美术专科学校教授等职。著有《中国画学全史》等 图3

郑午昌(1894—1952),浙江嵊县人。国画家。曾任中华书局美术部主任、上海美术专科学校教授等职。著有《中国画学全史》等 图3

二、郑午昌的呈请

对中国的传统艺术和汉文正楷的设计制作已经倾力多年的郑午昌,一定从这则指令中发现了最高领导人与他本人思想的某种“交集”。于是,他在1935年1月29日给最高领导人了一封信,题为“呈请奖励汉文正楷活字板,并请分令各属、各机关相应推用,以资提倡固有文化而振民族观感事”。

在文中,郑午昌首先指出,孙中山的建国方略中重视印刷工业在现代文明中的价值,而要想发展印刷工业,尤需注意字体。接着,他指出正楷字体自古以来就是中国文化最重要的书体:

“我国立国最古,文字创始早。溯自仓颉造字以来,兽蹄、鸟迹、虫文、河图而至三代,钟鼎、秦篆、汉隶,历朝皆有所改进。至晋,而正楷遂盛行。以其字体端正、笔姿秀媚,运用便利。凡我民族,若有同好而认为最适用之字体。数千年来,人民书写相沿成习。即在印刷方面讲,考诸宋元古籍,凡世家刻本,其精美者,类用正楷字体,请当时名手书刻而成。元明以来,世家精刻仍多用正楷书体。惟一般俗工,不通书法,妄自刻鹄,辗转谬误,卒成结构死板、毫无生意、似隶非隶、似楷非楷之一体,即现在所谓‘老宋体’,日人亦谓之‘明体’,遽成为我国雕版印刷上所专用之字体,致我国文字书写之体与印刷之体截然分离,读非所用,用非所读,已觉诸多隔膜。”

在这段话中,郑午昌阐述了三层意思来支持正楷文字:首先,正楷是历史悠久,中国人用得最多、最认可的手写体;其次,“楷体字”是古代印刷字体的正宗、最优者,而“宋体字”(文中所谓“老宋体”、“明体”)却是工匠不明就里所为,匠气死板;再次,由于宋体字的广泛使用,使文字的“书写之体”与“印刷之体”不统一。

接下来,郑午昌又把话头转向日本印刷字体的输入:

“且自近世印刷工业采用机器后,日本将明体字翻制活字铜模输入我国。我印刷家又从而翻制之,于是所谓‘老宋体’字在我国印刷业上之地位益形蒂固根深。近又将老宋体改瘦放粗,而成所谓‘方头字’、‘新明体’等输入我国,我各大报社、各大书局几无不采用之。是非日制之老宋体字果能独霸我印刷业也?亦因无较好之书体起而代之耳。”

的确,20世纪初,中国的印刷行业所使用的活字与日本印刷业之间有着千丝万缕的联系,尤其是日本“明朝体”的两大流派“筑地体”和“秀英舍体”影响甚大。随着抗日民族情绪的日趋高涨,不管郑午昌是有意还是无意,都强调了优势的日本明体对中国印刷业的“独霸”。

然后,郑午昌转向关于“自强”的叙事,摆出了印刷业采用汉文正楷的成绩,并将字体的选用上升到了政治统一、民族精神和国家存亡的高度,并强调“老宋体”的日货身份:

“我国书体,尤其正楷体,无论南北,凡是中华民族几无不重而习之。此种文字统一的精神,影响于政治上之统一甚大。文字既统一,民族精神即赖以维系而不致涣散……近世,外来文字日多,国人多有不重视我国固有之文字矣。为普通印刷工具之老宋体,又为日人所制,与日人自用者同体,谬种流传,感官混摇,其有危害于我国文化生命及民族精神之前途,宁可设想……”

郑午昌含混地处理了“字体”和“文字”的概念(秦代的“书同文”和现代意义上印刷“字体”的概念和价值是不一样的),并开始谈论 “文字的统一”与民族精神的统一、政治的统一,以及抵御日本文化侵略之间的关系。

《东方杂志》第31卷第10号和第11号的封面,图案文字改为篆书 ,是遵从蒋介石的禁令所致 图4

《东方杂志》第31卷第10号和第11号的封面,图案文字改为篆书 ,是遵从蒋介石的禁令所致 图4

三、蒋介石的心思

在中国的历史上,统治者出于热爱而提倡某一位书法家的字体,历代不乏其人,比如唐太宗、明成祖崇“二王”行书,康熙酷爱董其昌,而乾隆推崇赵孟頫,但是,发文推行某一种印刷字体,蒋介石可能是唯一一个。那么,他为什么会对郑午昌的这篇呈请如此重视并下令推用呢?

国家统一和中央集权是蒋介石及其南京政权的一贯目标。在北伐战争、中原大战之后,蒋介石只是在形式上统一了中国,“内乱”稍定之后,1931年“九一八事变”导致东北沦陷,又加上了一个可谓奇耻的“外辱”。对于这样的局面,在军事上,蒋介石采取了“攘外必先安内”的政策;在内政上,他向德国和意大利的法西斯主义取经,建立特务制度,力求把权力高度集中在自己的手中;而在文化和社会生活方面,蒋介石、宋美龄夫妇则以南昌为“模范”,搞起了“新生活运动”,它的一个重要基础,就是对以中国的儒家伦理道德为核心的“固有文化”的提倡。

有了这样一个时代背景,我们就会发现,郑午昌的呈请虽然字数不多,但他一定是对蒋介石的心理进行了仔细的揣测,粗看洋洋洒洒,细审句句精心。郑午昌使得“汉文正楷”这种字体几乎囊括了蒋介石对文化的所有要求:它来自晋唐以来的楷书这一“固有文化”,具有正统的、经典的文化地位,同时又是当代新创的事物,可以充实“时代智识”,不仅如此,汉文正楷作为“书同文”传统的延续,还有助于统一人心,同时还能够取代强敌日本卖给中国的字体的影响,在文化上抵御外辱。这些说辞包含着强烈的家国意识和“正统”观念,可以说是句句说到了蒋介石的心坎上。

而另外一个不容忽视的原因,恐怕就是蒋介石个人对于楷书的热爱。正如我们在蒋介石众多的手迹中所看到的那样,他的字多以规矩险峻的正楷字体为主,行书就已经很少见,更不用说草书了。而1934年他下发全国的那个指令,包括对楷书体的爱好,蒋介石几乎坚持了一生。

《万象》杂志封面,张光宇设计,1935年。面对禁令一仍其旧 图5

《万象》杂志封面,张光宇设计,1935年。面对禁令一仍其旧 图5

四、两通指令的实际影响

禁止“立体阴阳花形”图案字,奖掖汉文正楷,蒋介石这两个关于字体使用的政令,对当时的印刷出版和平面设计有何影响呢?

首先,禁用图案字,在书刊的出版印刷上肯定有所影响。比如著名的《东方杂志》,从民国二十三年(1934)1月16日出版的第31卷第2号起,刊头文字开始使用“图案文字”,用了9期,一直没有改变,但是同年6月1日出版的第31卷第11号却把刊头字体一下子变成了篆书,并以传统的祥云纹样作为刊名的底衬,“固有文化”的味道十足。(图4)而且这种传统风格的封面设计一直用到1937年的第33卷第24期,也就是说一动没动地用了62期。《东方杂志》字体设计上的改弦易辙,从时间上看显然是遵从蒋介石的禁令所致。

《汉文正楷活版铅字样本》, 约二十世纪三十年代 图6

《汉文正楷活版铅字样本》, 约二十世纪三十年代 图6

但是,禁令涉及字体设计的专业层面和美学判断问题,这对于审查的官员们来讲比较困难。一种美术字写到什么程度算是“阴阳花色”,这个问题如果铺开去查,就像要清除大森林里面形态奇怪的树木一样,根本就是一个管不了也完不成的工作,只能抓《东方杂志》这类重点管一管。像张光宇设计的《时代》、《万象》(图5)、《上海漫画》,封面标题字不是“立体”就是“花形”,禁令出来之后也没什么变化,一仍其旧。

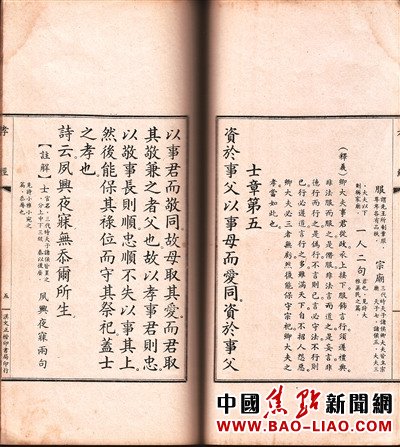

再看看汉文正楷的命运。事实上,汉文正楷在面市之后本来就颇受各界的欢迎。据该书局自己的统计,在开始的三年中,承印的书籍、文件达25万种,全国先后有350余家印刷同业购买了汉文正楷活字使用(图6、图7)。借助于领袖的奖掖和政府力量强有力的推广,汉文正楷字体获得了比一般“国货”还具有尊荣的声誉,销售业绩还是不错的。抗日战争之前,该书局还在香港、南京、天津、广州、汉口、青岛、苏州等地设立了经理处,想来的确是要大干一番的。受汉文正楷成功的影响,正楷印刷字体的种类也迅速多了起来,华文、华丰、汉云、千倾堂皆有新创正楷文字。

不过,好景不长,卢沟桥事变的爆发改变了一切,包括汉文正楷在内,所有字体企业的业务都迅速回缩。后来日本名古屋津田三省堂通过芦泽印刷所主人芦泽购去整套汉文正楷,翻制字模,并以正楷印书局冠名。放在当时,与大片国土的沦丧、人民流离失所相比,这根本算不了什么。残酷的、动荡的历史际遇表明,汉文正楷铅字铜模毕竟是一种商品,它对“固有文化”的发扬以及思想的统一可能会起到细微的作用,但是把这种作用夸大却只是郑午昌一厢情愿的想象。

郑午昌为母祝寿刊印的越缦堂节注本《孝经》,线装,汉文正楷印书局印行,1936年版 图7

郑午昌为母祝寿刊印的越缦堂节注本《孝经》,线装,汉文正楷印书局印行,1936年版 图7

文并供图/周博

(作者为中央美术学院设计学院讲师,本文根据论文《字体家国——汉文正楷与现代中文字体设计中的民族国家意识》编辑,有大幅度删节)