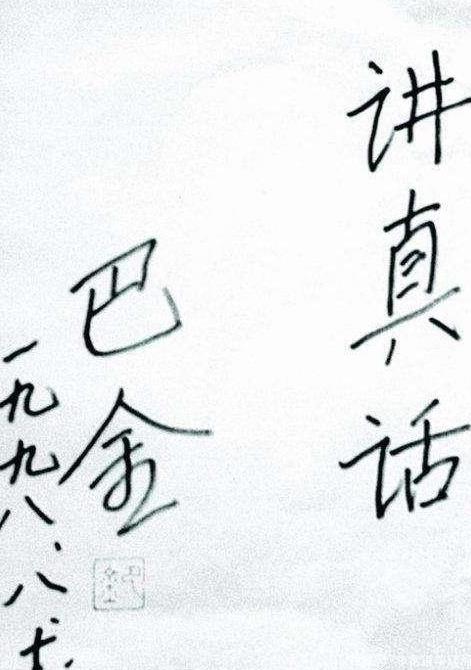

“人只有讲真话,才能够认真地活下去”

这是著名作家巴金在《随想录》中的话。

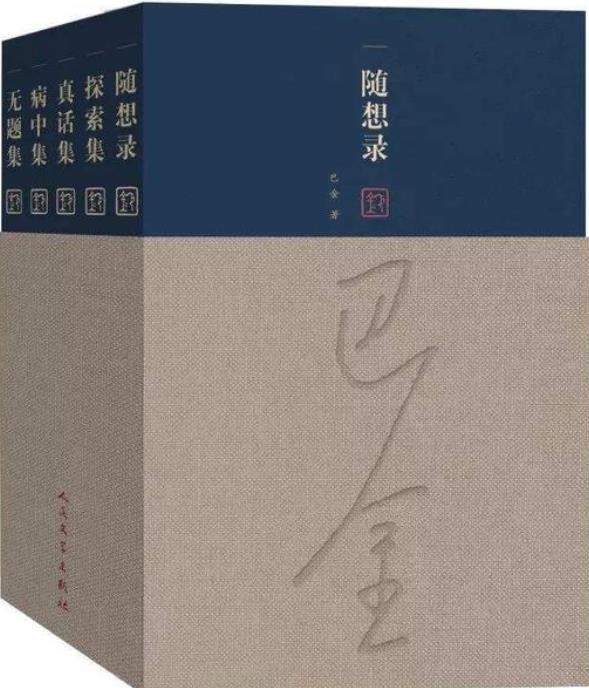

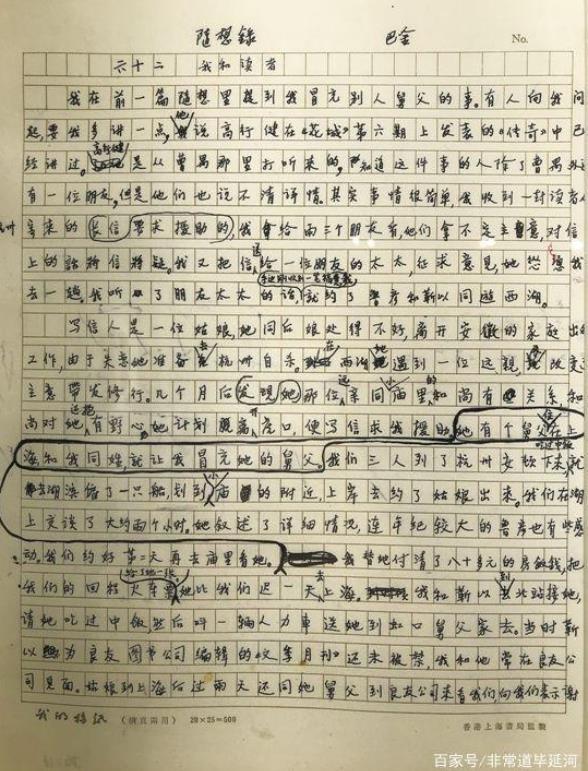

1978年底,已经75岁高龄的巴金在香港《大公报》开辟《随想录》专栏, 12月 1日写下第一篇《谈 <望乡 >》, 1986年8月20日写完最后一篇《怀念胡风》。以每三十篇编为一集结集出版,共出五集,依次为《随想录》《探索集》《真话集》《病中集》。

巴金历时八年完成了这部“力透纸背,情透纸背,热透纸背”的《随想录》,最终奠定了巴金为“20世纪中国文学的良心”。《随想录》的出现开启了一个“真话文学”自我审判的开始。

巴金在后记中说:“‘人之将死,其言也善。’我觉得我开始在接近死亡,我愿意向读者们讲真话”,“我把它当作我的遗嘱写”。很显然,巴金的《随想录》,是以一种写遗言的心态来写的,因而他的真话表现出义无反顾地冲破思想禁锢的大无畏精神。

俄罗斯作家索尔仁尼琴曾说:“一句真话比全世界的分量都重”。巴金的《随想录》就是一部讲真话的大书,告诉人们“人只有讲真话,才能够认真地活下去”。

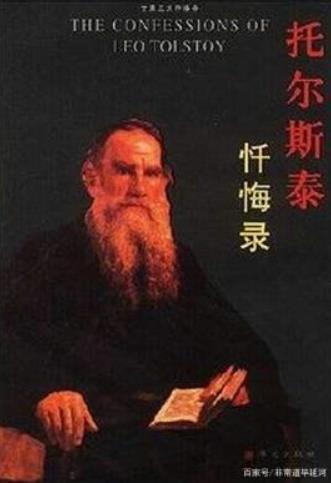

巴金在1927年赴法留学曾响亮地说道:“我的上帝只有一个,那就是人类。为了他我准备献出我的一切。(巴金:《海行杂记》)巴金“是人类苦难的歌人”,始终关注全人类的胸怀和关注底层人民的责任意识。卢梭是18世纪世界的良知,托尔斯泰是19世纪世界的良知,在当代中国,很多人认为巴金是现今中国知识分子的良知。巴金也在追求托尔斯泰后半生全力追求的目标:“说真话,做到言行一致”。

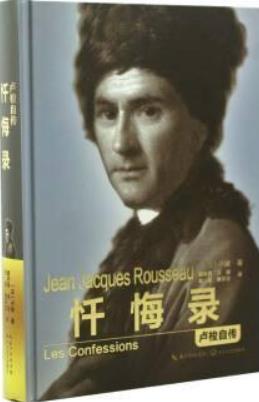

1983年10月22日巴金住进医院的前一天,在为《新文学大系》作序中提到说:“我的第一本小说在国外写成,我说过《忏悔录》的作者卢梭是教我讲真话的启蒙老师。”

巴金从卢梭和托尔斯泰哪里学到了“讲真话”,巴金“把心交给读者”,掏出自己燃烧的心,讲自己心里的话,讲自己相信的话,讲自己思考过的话。巴金用自己的真诚树立中国知识分子的丰碑。

巴金在《随想录》这部书里面有6篇文章专门在讲说真话。这6篇文章分在不同的集子中,分别是《说真话》、《再论说真话》、《写真话》、《三论讲真话》、《说真话之四》、《未来———说真话之五》等。

巴金在《随想录》合订本的后记中说:“我们这一代人的毛病就是空话说得太多。写作了六十几年我应当向宽容的读者请罪。我怀着感激的心向你们告别,同时献上我这五本小书,我称它们为‘真话的书’。我这一生不知说过多少假话,但是我希望在这里你们会看到我的真诚的心。”

为什么讲真话这么难呢?巴金说:“我想讲真话,也想听别人讲真话,可是拿起笔或者张开口才知道说真话是多么不容易,我边写边想边思索,越写下去越认真也越感到痛苦。”

世界上有三大《忏悔录》,古罗马的奥古斯丁,法国的卢梭,俄国的托尔斯泰。中国的《忏悔录》就是巴金的《随想录》。

八十年代很多作家的主题就是我控诉,只有巴金一个人在那里说:我忏悔!

“揪出示众的首先是自己”,巴金通过《随想录》进行的自我与民族拷问,表现出巨大的忏悔勇气和自我反省。

“印在白纸上的黑字是永远揩不掉的。子孙后代是我们真正的裁判官。究竟对什么错误我们应该负责,他们知道,他们不会原谅我们。20世纪50年代我常说做一个中国作家是我的骄傲。可是想到那些‘斗争’,那些‘运动’,我对自己的表演(即使是不得已而为之吧),也感到恶心,感到羞耻。”

”我完全用别人的脑子思考,别人大吼'打倒巴金'!我也高举右手响应。这个举动我现在回想起来,觉得不大好理解。但当时我并不是作假,我真心表示自己愿意让人彻底打倒,以便从头做起,重新做人。“

“我怎么忘记了当年的承诺?我怎么远离了自己曾经赞美的人格?我怎么失去了自己的头脑,失去了自己的思维,甚至自己的语言?”

巴金的忏悔是因为过去他放弃了作为一个现代知识分子的独立思想的自觉和能力,违背了自己曾经奉为生命的自由精神和人文理想,人格的扭曲让巴金在反省中痛苦。巴金《十年一梦》中哀叹:“奴隶,过去我总以为自己同这个字眼毫不相干,可是我明明做了十年的奴隶!……我就是‘奴在心者’,而且是死心塌地的精神奴隶。这个发现使我十分难过!我的心在挣扎,我感觉到奴隶哲学像铁链似地紧紧捆住我全身,我不是我自己。”

巴金一再强调,《随想录》是作为留给后代的“遗嘱”而写的,他说:“我不是为了病中消遣才写出它们;我发表它们也并不是在装饰自己。我写因为我有话要说,我发表因为我欠债要还。……我不把它们倾吐出来,清除干净,就无法不做噩梦,就不能平静地度过我晚年的最后日子,甚至可以说我永远闭不了眼睛。”

巴金怀着强烈的社会责任感,对历史的反思、对痛失的亲友的追忆,对自我灵魂的拷问,“午夜梦回我在木板床上翻来覆去,往往为一件事情或几句假话弄得汗流浃背。”巴金为自己在鲁迅“先生的言论被利用、形象被歪曲、纪念被垄断的时候,没有站出来讲过一句话”而忏悔,为自己丧失了“为了真理,敢爱、敢恨、敢说、敢做、敢追求”的鲁迅精神而忏悔,在自我解剖中用真实现身说法写成了中国版的“忏悔录”。

巴金在《最后的话》中表示:“重读过去的文章,我绝不能宽恕自己。人们责问我为什么把自己搞得这样痛苦,正因为我无法使笔下的豪行壮举成为现实。”

巴金从解剖自己开始,首先进行自我审判,在忏悔中自我救赎,在反省中宣告知识分子的独立性。

“我明明记得我曾经由人变兽,有人告诉我这不过是十年一梦。还会再做梦吗?为什么不会呢?我的心还在发痛,它还在出血。但是我不要再做梦了。我不会忘记自己是一个人,也下定决心不再变为兽,无论谁拿着鞭子在我背上鞭打,我也不再进入梦乡。当然我也不再相信梦话!没有神,也就没有兽。大家都是人。”

对待历史悲剧和罪恶的忏悔理性,是一个现代国家和民族理性成熟的标志,巴金为中国的知识分子竖起来一面旗帜,开创中国文学“忏悔”精神的先河。巴金的忏悔不仅仅是为自己更是为国家民族,表现了一个知识分子应该坚守的良知和责任,对“五四”精神的回归。

柯灵认为:“《随想录》是披肝沥胆、和血带泪写成的思想汇报,三十七年来第一部旗帜鲜明的真话文学。”

陈思和认为:“巴金的《随想录》是一种民族良知被唤醒的伟大记录。“

萧乾认为:“《随想录》问世已十载有余,可至今它仍是唯一的一本。这说明自我否定要比把文章写得红宝石那么漂亮要难得多了。也正因此,我认为说真话的《随想录》比《家》、《春》、《秋》的时代意义更为伟大,因为一个国家,一个民族,一旦真话畅通,假话失灵,那就会把基础建在磐石之上。那样,国家就能大治,社会才能真正安宁,百业才能俱兴,民族才能立于不败之地。”

巴金的《随想录》为何能震撼读者?因为巴金讲真话。“有你在,灯亮着”,这是巴金对冰心的赠言。巴金对我们而言何尝又不是呢!

巴金被选为“感动中国”2003年度人物,让我们重温当年的颁奖辞:

穿越一个世纪,见证沧桑百年,刻画历史巨变,一个生命竟如此厚重。

他在字里行间燃烧的激情,点亮多少人灵魂的灯塔;

他在人生中真诚地行走,叩响多少人心灵的大门。

他贯穿于文字和生命中的热情、忧患、良知,将在文学史册中永远闪耀着璀璨的光辉。